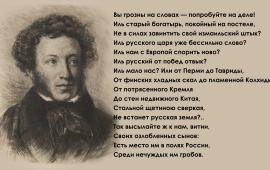

В этом году исполняется 225 лет со дня рождения великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина. Всю свою творческую энергию Пушкин направлял на осмысление и точное (по смыслу, а не только по фактам) описание русской жизни и русской истории. Александр Сергеевич прекрасно понимал, что постижение глубин русской жизни и истории возможно лишь в контексте осмысления жизни и истории человечества, прежде всего соседствующей с Россией Европы.

Восприятие Пушкиным Европы менялось в течение жизни поэта. Хорошо известно, что в молодости Александр Сергеевич безрассудно впитывал в себя все европейское. Это неудивительно, учитывая, что он родился, жил, учился и воспитывался в среде так называемой российской «элиты», которая преклонялась перед Европой. Пушкин с младых ногтей был знаком с захватывающими дух идеями Французской революции и ее либеральным лозунгом «Свобода. Равенство, братство», прочитав всю библиотеку французских книг своего отца. Н.А. Лобастов в своей книге «Записки сельского учителя» пишет: «Время, в которое жил Пушкин, было временем моды на французское безбожие и европейские пороки. Говорили и мыслили по-французски, пели по-итальянски, обедали и отдыхали по-английски, учились наукам на германский манер». Об этом гипнотическом влиянии европейской жизни и культуры на представителей российской элиты, особенно молодежь, сам Пушкин очень ярко и убедительно писал в своей поэме «Евгений Онегин». Вот, например, его слова о Татьяне:

Она по-русски плохо знала,

Журналов наших не читала,

И выражалася с трудом

На языке своем родном.

О буйной молодости поэта я говорить не буду. Но уже после окончания лицея Пушкин становится всё более серьезным, сосредоточенным, явно нацеленным на Творчество с большой буквы. Но он все еще привязан к Европе и ее гениальным умам. В течение трех лет находится под гипнотическим влиянием английского поэта Байрона, вольно или невольно в своих стихах подражает ему. Пережив очарование Байроном, увлекается Шекспиром. Попутно постигает Гете и других знаменитых классиков Германии. В 1824 году Пушкин пишет из Одессы Кюхельбекеру: «Читаю Шекспира и Библию, Святый Дух иногда мне по сердцу, но предпочитаю Гёте и Шекспира…»

Окончательно от гипноза европейской литературы и философии Александр Сергеевич освобождается после 1825 года. Конкретно – после восстания декабристов. Многие из вышедших тогда на Сенатскую площадь были друзьями Пушкина (биографы поэта говорят, что Александр Сергеевич сам чуть не оказался на этой площади 14 (26) декабря). Все эти друзья Пушкина находились под сильным влиянием безбожных французских «просветителей», немецких философов, английского политэконома Адама Смита, модных европейских романистов и др.

Пушкин тяжело переживал и осмысливал событие на Сенатской площади. И, в конце концов, сумел понять губительность действия европейского гипноза на российскую элиту, а стало быть, и на Россию в целом. Пушкин постигает простую истину: Россия может сохраниться в истории лишь в том случае, если она будет помнить о своих корнях, о своей цивилизационной уникальности, будет оставаться монархической и православной.

Признавая большую угрозу для России со стороны европейской «ученой» публики (типа Вольтера, Дидро, Гегеля, Шиллера, Адама Смита или Джона Локка), Пушкин вместе с тем считал, что несравненно большую угрозу представляют всякого рода европейские романисты. По той причине, что невзыскательная российская элита предпочитает ученым трактатам европейские журналы и гламурные романы. В 1834 году Пушкин писал о французских сочинителях таких романов (коими он сам зачитывался в годы своей ветреной молодости): «Легкомысленная и невежественная публика была единственною руководительницею и образовательнецею писателей. Когда писатели перестали толкаться по передним вельмож, они в их стремлении к низости обратились к народу, лаская его любимые мнения или фиглярствуя независимостью и странностями, но с одной целью: выманить себе репутацию или деньги. В них нет и не было бескорыстной любви к искусству и к изящному. Жалкий народ!»

Пушкин в последние десять с небольшим лет его земной жизни проявляет себя как истинный патриот России. Напомню известные слова Александра Сергеевича из письма Чаадаеву (1836 г.): «Хотя лично я сердечно привязан к государю, я далеко не восторгаюсь всем, что вижу вокруг себя; как литератора – меня раздражают, как человека с предрассудками – я оскорблен, – но клянусь честью, что ни за что на свете я не хотел бы переменить отечество или иметь другую историю, кроме истории наших предков, такой, какой нам Бог ее дал».

Многие века Россия была «сама по себе», дистанцируясь от Европы и её влияния, что позволяло России формироваться как самостоятельной цивилизации: «Долго Россия оставалась чуждою Европе. Приняв свет христианства от Византии, она не участвовала ни в политических переворотах, ни в умственной деятельности римско-кафолического мира. Великая эпоха Возрождения не имела на нее никакого влияния; рыцарство не одушевило предков наших чистыми восторгами, и благодетельное потрясение, произведенное крестовыми походами, не отозвалось в краях оцепеневшего севера... России определено было высокое предназначение... Ее необозримые равнины поглотили силу монголов и остановили их нашествие на самом краю Европы; варвары не осмелились оставить у себя в тылу порабощенную Русь и возвратились на степи своего востока» («О ничтожестве русской литературы», 1834 г.).

Но это влияние стало ощутимым со времен Александра Невского и ледового побоища 1242 года (тогда на Чудском озере полегли тысячи тевтонов). Пушкин не только осознает угрозу европейского влияния, он в последнее десятилетие своей земной жизни очень активно начинает об этом говорить и писать. Пытаясь предотвратить возможные еще более страшные катастрофы, чем восстание декабристов. Более того, Пушкин показывает, что Европа постоянно думает о том, как бы захватить и поработить Россию. Об этом его поэма «Полтава» (1828–1829), драма «Борис Годунов» (1825), многочисленные стихи, например «Наполеон» (1821), «Бородинская годовщина» (1831), «Клеветникам России» (1831).

«Озлобленная Европа нападает покамест на Россию не оружием, но ежедневной бешеной клеветою», – утверждал Александр Сергеевич в своем письме к Бенкендорфу. И просит его: «Пускай позволят нам, русским писателям, отражать бесстыдные и невежественные нападки иностранных газет». Впрочем, Пушкин уже это делал и до указанного письма, и продолжал это делать до конца своей жизни. При этом постоянно обращая внимание на дико-невежественные представления Европы о нас. «Европа в отношении России всегда была столь же невежественна, как и не благодарна», – писал поэт в 1834 году.

Пушкин не против той старой, доброй, христианской Европы, которая еще существовала во время крещения Руси святым равноапостольным князем Владимиром. Но той Европы, увы, уже нет. Европа времен Пушкина – безбожная, республиканская, развращающаяся и теряющая последние остатки своей культуры. Окончательный распад Европы (или «Закат Европы» - по выражению О. Шпенглера) начался после французской революции 1789 года. В повести Пушкина "Арап Петра Великого" (1827) читаем: «Ничто не могло сравниться с вольным легкомыслием, безумством и роскошью французов того времени… Алчность к деньгам соединилась с жадностью наслаждений и рассеянности; имения исчезали; нравственность гибла; французы смеялись и рассчитывали, и государство распадалось под игривые припевы сатирических водевилей… Потребность веселиться сблизила все состояния… Всё, что подавало пищу любопытству или обещало удовольствие, было принято с одинаковой благосклонностью. Литература, ученость и философия… являлись угождать моде, управляя ее мнениями». И эта французская зараза перекинулась через границу и поразила русскую элиту.

Слов «капитализм» и «капиталистический» во времена Пушкина ещё не было. Иначе Александр Сергеевич назвал бы Европу его времени «капиталистической» – словом, которое охватывает весь спектр пороков. Во времена Пушкина были другие слова, которыми описывали устройство тогдашнего европейского общества. Такие, как «демократия», «либерал», «либерализм», «гражданское общество», «просвещение» и т. п. Почти вся образованная элита Петербурга буквально понимала эти слова, верила в их высочайший смысл. А Пушкин уже к ним относился скептически и иронически.

В 1826 г. излагая взгляд на цепь событий первой половины 1820-х гг., А.С. Пушкин писал о либерализме как вывеске, прикрывавшей заговор против России: «Мы увидели либеральные идеи необходимой вывеской хорошего воспитания, разговор исключительно политический; литературу (подавленную самой своенравной цензурою), превратившуюся в рукописные пасквили на правительство и возмутительные песни; наконец и тайные общества, заговоры более или менее кровавые и безумные». Рассуждая о человеческой неблагодарности в письме к жене, Пушкин вскользь замечает: "Это хуже либерализма".

Особое внимание Пушкин уделяет проявлению либерализма в такой сфере, как книгоиздательство, журналистика, пресса. Франция после революции уже почти полностью эмансипировалась от цензуры, что резко ускорило разложение общества. В частности, Александр Сергеевич пишет: «Французские журналы извещают нас о скором появлении "Записок Самсона, парижского палача". Этого должно было ожидать. Вот до чего довела нас жажда новизны и сильных впечатлений. После соблазнительных Исповедей философии ХVIII в. явились политические, не менее соблазнительные откровения. Мы не довольствовались видеть людей известных в колпаке, мы захотели последовать за ними в их спальню и далее. Когда нам и это надоело, явилась толпа людей темных с позорными своими сказаниями жидков. Но мы не остановились на бесстыдных записках Казановы… Мы кинулись на плутовские признания полицейского шпиона… Поэт Гюго не постыдился в нем искать вдохновений для романа, исполненного грязи. Недоставало палача… Наконец, и он явился, и, к стыду нашему, скажем, что успех его "Записок" кажется несомнительным. Не завидуем людям, которые, основав свои расчеты на безнравственности нашего любопытства, посвятили свое перо».

А вот что скрывается за словом «демократия». За два года до смерти, в заметке «Об истории поэзии Шевырева» Александр Сергеевич писал: «…Франция, средоточие Европы… Народ властвует в ней отвратительною властию демократии». Сами слова «демократ» и «демократка» имели для Пушкина исключительно негативный смысл. «…Чистая демократка. Никого ни в грош не ставит», – говорил Пушкин об одной молодой даме (А. Смирнова. «Воспоминания о Жуковском и Пушкине»). «Во все времена, – говорил Пушкин своей знакомой А. Смирновой, – были избранные, предводители; это восходит от Ноя и Авраама. Разумная воля единиц или меньшинства управляла человечеством… Роковым образом, при всех видах правления, люди подчинялись меньшинству или единицам, так что слово «демократия» в известном смысле, представляется мне бессодержательным и лишенным почвы».

Хотя больше всего из европейских стран Пушкин вспоминает Францию, у него есть также интересные заметки об Англии. Так, в своем публицистическом произведении "Путешествие из Москвы в Петербург" (1833-1834) Пушкин излагает свой разговор в карете с англичанином, который оказался его попутчиком. Разговор достаточно обширный. Англичанин рассказывает, как устроена жизнь на островах Туманного Альбиона. В том числе жизнь человека труда. Он сравнивает ее с жизнью крестьянина в России. Который вроде бы «крепостной», но, по сути, намного более свободный, чем английский рабочий и английский крестьянин. Потому что они «наемные рабы», а русский крестьянин лишь «крепостной». Вот завершающая часть разговора: «Прочтите жалобы английских фабричных работников: волоса встанут дыбом от ужаса. Сколько отвратительных истязаний, непонятных мучений! какое холодное варварство с одной стороны, с другой какая страшная бедность! Вы подумаете, что дело идет о строении фараоновых пирамид, о евреях, работающих под бичами египтян. Совсем нет: дело идет о сукнах г-на Смита или об иголках г-на Джаксона. И заметьте, что все это есть не злоупотребления, не преступления, но происходит в строгих пределах закона. Кажется, что нет в мире несчастнее английского работника». Обратим внимание на то, что творимое в Англии (да и вообще любой капиталистической стране, включая современную Россию) беззаконие творится «в строгих пределах закона». Нравственные, духовные законы попраны и забыты, действуют лишь юридические. Эта и есть там самая «свобода», под флагом которой совершалась французская революция. «Мягкие» наркотики, однополые браки, смена пола, убийство и самоубийство под названием «эвтаназия», отъем детей у родителей («ювенальные законы») и всякое иное беззаконие сегодня творится строго в "пределах закона".

Конечно, Пушкин концентрировал свое внимание на Европе как главной внешней угрозе для России. Но он уже констатировал, что и открытая Колумбом Америка России чужда, а в будущем будет ей неизбежно враждебна. В 1834 года из-под пера Пушкина вышла критическая статья о весьма неординарных мемуарах американца Джона Теннера (1780-1846). В ней Александр Сергеевич писал: «…с некоторого времени Северо-Американские Штаты обращают на себя в Европе внимание людей наиболее мыслящих… Но несколько глубоких умов в недавнее время занялись исследованием нравов и постановлений американских, и их наблюдения возбудили снова вопросы, которые полагали давно уже решенными. Уважение к сему новому народу и к его уложению, плоду новейшего просвещения, сильно поколебалось». В России еще мало кто интересовался Америкой, о заокеанской стране мало кто что знал. А Пушкин уже описывал то, что стало известно нашему соотечественнику лишь в ХХ века. Вот диагноз Пушкина: «Большинство, нагло притесняющее общество; рабство негров посреди образованности и свободы; родословные гонения в народе, не имеющем дворянства; со стороны избирателей алчность и зависть; со стороны управляющих робость и подобострастие; талант, из уважения к равенству, принуждённый к добровольному остракизму; богач, надевающий оборванный кафтан, дабы на улице не оскорбить надменной нищеты, им втайне презираемой: такова картина Американских Штатов, недавно выставленная перед нами».

И вот опять Пушкин говорит об отвратительном лике демократии, теперь уже ее американской версии: «С изумлением увидели мы демократию в ее отвратительном цинизме, в её жестоких предрассудках, в её нестерпимом тиранстве. Всё благородное, бескорыстное, всё возвышающее душу человеческую – подавлено неумолимым эгоизмом и страстию к довольству».

В 1830 году в рецензии «О втором томе "Истории русского народа" Полевого» Александр Сергеевич писал: «Поймите же то, что Россия никогда ничего не имела общего с остальною Европою; что история её требует другой мысли, другой формулы…» Уже прошло почти два века с момента, когда эти слова были произнесены. Ничего не изменилось. Только, может быть, слова «с остальною Европою» следовало бы заменить на «с Западом». В любой речи и в любой статье обычно особо запоминаются последние слова. Поэтому завершаю статью и хочу надеяться, что приведенные выше слова великого поэта читатель запомнит надолго. А лучше всего – навсегда. И передаст их другим нашим согражданам.