В этом году мы отмечаем «круглую» дату со дня рождения великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина – 225 лет. Несмотря на довольно короткую жизнь (погиб в возрасте 37 лет), Пушкин оставил нам обширное творческое наследие. Самое полное собрание сочинений Александра Сергеевича составляет 16 томов. Его выход был приурочен к 100-летней годовщине смерти поэта (1937 год).

Одних поэм у Пушкина насчитывается четырнадцать, начиная с «Руслана и Людмилы» (1817-1820) и кончая «Медным всадником» (1833). Плюс к этому роман в стихах «Евгений Онегин» (1823–1832). Также шесть драматических произведений, начиная с «Бориса Годунова» (1825) и кончая «Русалкой» (1829-1832). Также шестнадцать повестей: начиная с «Арапа Петра Великого» (1827) и кончая «Капитанской дочкой» (1836). Также семь сказок, начиная с «Жениха» (1825) и кончая «Сказкой о золотом петушке» (1834).

Число стихотворений громадно, точного числа нет (в силу того, что некоторые являют собой лишь черновые наброски, а по другим нет полной уверенности в том, что автором является Александр Сергеевич). Первым по хронологии стоит стихотворение «К Наталье» («Так и мне узнать случилось…»), которое было написано 14-летним Пушкиным. Одним из последних является всем известное «Я памятник себе воздвиг нерукотворный…» (1836). Про произведения в жанре публицистики я вообще не говорю. Их было очень много, особенно в последние годы. У Пушкина была куча задумок, которые не были реализованы (по крайней мере, в полном объеме). Например, поэмы «Бова», «Вадим», «Братья разбойники», «Езерский», также повесть о стрельце и др. (имеются лишь наброски, планы, отдельные фрагменты).

Исследователи творчества Пушкина порой особо выделяют то или иное произведение. И чтобы подчеркнуть его значимость, нередко прибегают к известной формуле «Даже если бы…». Пример такой формулы: «Даже если бы Пушкин создал только «Евгения Онегина», он был бы уже знаменитым». Есть негласные рейтинги произведений А.С. Пушкина, в которых верхние строчки занимают «Евгений Онегин», «Борис Годунов», «Моцарт и Сальери», «Капитанская дочка» и т. д. Места зависят от пристрастий тех, кто выставляет оценки. И в какой-то степени от времени. Некоторые произведения приобретают в конкретном историческом контексте особое звучание.

И вот с учетом этого исторического контекста я бы в верхние строчки такого негласного рейтинга сегодня поставил бы рядом с «Евгением Онегиным» и «Борисом Годуновым» стихотворение «Клеветникам России». Датируется 1831 годом. По объему совсем небольшое – на двух страничках. Нередко стихотворение именуют «одой».

Написанию стихотворения предшествовало такое событие, как Польское восстание 1830-1831 гг. Это восстание против власти Российской империи на территории Царства Польского, Северо-Западного края и Правобережной Украины. Происходило одновременно с так называемыми холерными бунтами в центральной России. Началось восстание 29 ноября 1830 г. под лозунгом восстановления независимой «исторической Речи Посполитой» в границах 1772 года, то есть не только на собственно польских территориях, но и на территориях, населённых белорусами и украинцами, а также литовцами и евреями.

Историки говорят, что поляков на этот бунт вдохновили события во Франции, конкретно Июльская революция 1830 года (восстание в Париже, приведшее к свержению Карла Х и установлению конституционной Июльской монархии во главе с королём Луи-Филиппом). Эта революция всколыхнула всю Европу, в том числе возбудила самостийных ляхов.

За названным событием последовало еще одно: во Франции в 1831 году развернулась массовая кампания за военное вмешательство в поддержку Польши. Эту кампанию стал раскручивать легендарный «профессиональный революционер» Жильбер Лафайет (тот самый, который участвовал еще в Великой французской революции 1789 года). Он учредил Польский комитет и стал его председателем. Лафайет, а также известный либеральный политик Франсуа Моген, генерал Максимилиан Ламарк и другие депутаты призывали в парламенте выступить против России. В Петербурге считали войну с Европой вполне возможной.

А.С. Пушкин внимательно следил за событиями в Польше и вокруг Польши, о чем, в частности, свидетельствует его переписка того времени. Так, в письме Вяземскому от 1 июня 1831 года Александр Сергеевич пишет: «Для нас мятеж Польши есть дело семейственное, старинная, наследственная распря, мы не можем судить её по впечатлениям европейским, каков бы ни был, впрочем, наш образ мыслей. Но для Европы нужны общие предметы внимания в пристрастия, нужны и для народов, и для правительств. Конечно, выгода почти всех правительств держаться в сём случае правила non-intervention <невмешательства>, то есть избегать в чужом пиру похмелья; но народы так и рвутся, так и лают. Того и гляди, навяжется на нас Европа. Счастие ещё, что мы прошлого году не вмешались в последнюю французскую передрягу! А то был бы долг платежом красен». Под «последней французской передрягой» Пушкин имеет в виду Июльскую революцию 1830 года.

Пока французы в своем парламенте раскачивались, русские войска под командованием генерала Паскевича 8 сентября 1831 года взяли Варшаву.

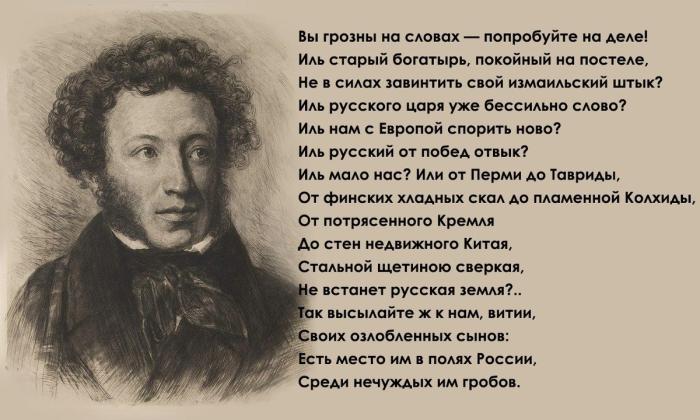

Стихотворение «Клеветникам России» было написано Пушкиным в августе во время осады Варшавы. После ее взятия весьма оперативно была подготовлена брошюра под названием «На взятие Варшавы». Она получила личное цензурное «добро» от императора Николая Первого и 10 сентября уже вышла из Военной типографии. В нее были включены три стихотворения: «Клеветникам России», также написанное Пушкиным в первых числах сентября стихотворение «Бородинская годовщина» и патриотическое стихотворение Василия Жуковского «Старая песня на новый лад». Вскоре брошюра была переведена на французский и немецкий языки и в рукописном виде обращалась в Европе. Переводчики были разные. Среди переводчиков «Клеветникам России» значится и тогдашний министр просвещения Сергей Уваров. К слову сказать, в 2022 году на полках наших книжных магазинов появилось репринтное издание брошюры 1831 года.

Теперь о самой оде «Клеветникам России». Начинается она следующими словами:

О чем шумите вы, народные витии? // Зачем анафемой грозите вы России?

Слово «витии» – ораторы, мастера красноречия. «Народные витии» в контексте стихотворения – ораторы, имеющие статус народных избранников. Конкретно – члены французского парламента. Пушкин обращается к французским политикам, призывающим к войне против России.

Ода четко делится на три части. Первая касается отношений внутри славянского мира. Отношения непростые, их история полна споров, конфликтов между «славянскими племенами», порой доходящих до военных стычек:

Уже давно между собою // Враждуют эти племена; // Не раз клонилась под грозою // То их, то наша сторона.

Пушкин затрагивает очень важный вопрос, по которому в России ломали голову многие политики и мыслители:

Славянские ль ручьи сольются в русском море? // Оно ль иссякнет? вот вопрос

В России и до Пушкина, и при его жизни, после Пушкина было немало сторонников идеи панславизма – проекта объединения всех славянских племен под началом России, являющегося ядром славянского мира. Но были скептики и даже противники этой идеи, считая ее утопической и даже опасной для России. Среди последних особенно следует отметить русского мыслителя и дипломата Константина Леонтьева (1831-1891), который данному вопросу посвятил свою работу «Византизм и славянство» (1875).

Пушкин говорит, что отношения между Россией и другими славянскими племенами – внутреннее дело славянского мира и нечего Франции (и всей Западной Европе) совать нос во внутрисемейные отношения:

Оставьте нас: вы не читали // Сии кровавые скрижали; // Вам непонятна, вам чужда // Сия семейная вражда; // Для вас безмолвны Кремль и Прага…

Во второй части стихотворения Пушкин говорит о вечной, можно сказать, мистической неприязни, ненависти Европы к России:

Бессмысленно прельщает вас // Борьбы отчаянной отвага — // И ненавидите вы нас…

И эта ненависть лишь усиливается, поскольку Россия никогда не покорялась и не собирается покоряться Европе:

Мы не признали наглой воли // Того, под кем дрожали вы…

Здесь Пушкин имеет в виду Наполеона Бонапарта. В целом в этой части оды Пушкин затрагивает глубочайший вопрос о том, что Россия и Европы – разные цивилизации. Они могут сосуществовать, но они не могут слиться воедино. Уже после смерти Пушкина этот вопрос подверг глубочайшему осмыслению Н.Я. Данилевский в свой книге «Россия и Европа» (1869).

В третьей части Пушкин предупреждает, что если Франция (или иная европейская страна) рискнет пойти военным походом, то исход будет таким же, как в русско-шведской войне начала XVIII века (описана Пушкиным в поэме «Полтава») или в Отечественной войне 1812 года (которой, в частности, посвящено упоминавшееся стихотворение Пушкина «Бородинская годовщина»). Поэт пишет:

Иль русского царя уже бессильно слово? // Иль нам с Европой спорить ново? // Иль русский от побед отвык?

Пушкин подчеркивает громадность государства Российского на фоне маленькой Европы:

Иль мало нас? Или от Перми до Тавриды, // От финских хладных скал до пламенной Колхиды, // От потрясенного Кремля // До стен недвижного Китая…

Эта громадность России выражалась в том, что Наполеону в 1812 году удалось дойти лишь до Москвы. Побыть в ней недолго, а затем уйти. На удержание Москвы и тем более дальнейшее продвижение вглубь России у Наполеона сил уже не было. А Гитлеру в 1941 году удалось дойти до Москвы, но сил взять ее не хватило.

Кончается ода всем хорошо известными словами:

Так высылайте ж к нам, витии, // Своих озлобленных сынов: // Есть место им в полях России, // Среди нечуждых им гробов.

Что ж, витии никуда не исчезли с тех пор. Эти витии спровоцировали множество войн против России за почти два века после появления оды. Особо следует выделить Крымскую войну 1853-1856 гг. (за которой стояли как французские, так и британские витии). Далее: русско-японская война 1904-1905 гг. (за ней стояли витии Британии и США, англо-саксонские витии); Первая мировая война 1914-1918 гг. (здесь витии из «Антанты», т. е. опять же французы и англичане).

Наконец, Вторая мировая война. Формально это витии германского Третьего рейха – Адольф Гитлер, Йозеф Геббельс, Генрих Гиммлер, Герман Геринг, Мартин Борман и др. Но за ними стояли все те же англосаксонские и французские витии. Вторая мировая война началась как раз со вторжения Германии на территорию Польши 1 сентября 1939 года. И вроде бы Франция и Британия поспешили на спасение ляхов, объявив 3 сентября войну Гитлеру. Но все это был спектакль, поскольку именно англосаксы и примкнувшие к ним французы активно готовили Гитлера к войне на востоке, против Советского Союза. Они отвергли предложения Москвы о создании системы коллективной безопасности и одновременно развязали Гитлеру руки своим предательским соглашением, получившим название Мюнхенский сговор 1938 года (участники сговора: Адольф Гитлер, Эдуар Даладье, Невилл Чемберлен и Бенито Муссолини). «Озлобленные сыны» витий из Германии и многих других стран Европы (в том числе Франции: на стороне Гитлера воевало больше французов, чем их было в рядах Сопротивления) наши свое место «в полях России, среди нечуждых им гробов». По оценкам нашего известного историка Валентина Фалина, Германия на восточном фронте потеряла 501 дивизию. Еще на этом фронте полегли 100 дивизий стран-союзниц Третьего рейха. Итог Второй мировой войны очень точно определяется словами А.С. Пушкина: «Мы…нашей кровью искупили Европы вольность, честь и мир». И что, мы добились любви и признания со стороны Европы? Да ничего подобного! Все таже ненависть! Еще раз повторю строки стихотворения:

Бессмысленно прельщает вас // Борьбы отчаянной отвага — // И ненавидите вы нас…

Как все точно было сказано Пушкиным в его пророческом стихотворении! Но упоминавшиеся в оде «витии» никуда не делись. Они подобны бесам, которые, согласно Священному Писанию, будут существовать до скончания земной истории человечества, после чего будут отправлены в геенну огненную. Хотя Пушкин описывал конкретную историческую ситуацию, которая возникла в 1830-1831 гг., пушкинская ода напоминает, что война Запада против России – постоянное состояние отношений между ними. Просто война может быть явной или скрытой, горячей или холодной, локальной или мировой. Но ее также можно и нужно назвать войной вечной.

Казалось бы, по смыслу стихотворение следовало бы назвать «Ненавистникам России». А Пушкин назвал его «Клеветникам России». Думаю, что название пророческое. Да, конечно, во времена Александра Сергеевича клеветы на Россию в Европе было предостаточно, и об этой клевете Пушкин писал немало (это тема отдельного разговора). Но вот по прошествии без малого двух столетий градус ненависти Европы остается примерно таким же (т. е. высоким), а количество лжи и клеветы в адрес России за это время увеличилось на порядок или даже на порядки. Витии Запада понимают, что на поле боя нас победить невозможно. Потому и прибегают ко лжи и клевете, пытаясь лишить нас разума и воли, взять голыми руками. В частности, мы являемся свидетелями полной ревизии итогов Второй мировой войны, объявления Советского Союза инициатором войны, реабилитации фашизма и нацизма и т. д. Что ж, следует согласиться с тем, что А.С. Пушкин совершенно правильно назвал своё стихотворение –«Клеветникам России».

P.S. Сегодня как никогда к стихотворению Пушкина в качестве эпиграфа подошли бы слова из Евангелия от Иоанна 8:44: «Ваш отец диавол; и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человекоубийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи».